OM SYSTEM OM-1で野鳥撮影!おすすめ望遠ズームレンズ 1/3ページ目

-

野鳥撮影チャレンジ!場所、時間、そして出会い・・・

その瞬間を逃さない!ミラーレスカメラ OM SYSTEM OM-1で野鳥撮影。 -

初めて野鳥撮影したのは、2020年12月。もう3年前のこと。

(『手持ちで撮るはじめての野鳥撮影。オリンパス ミラーレス一眼カメラ OM-D E-M1X 実写レビュー』)

最初は野鳥の姿を見つけることすらままならず・・・目視でやっと見つけても、望遠ズームレンズの距離感が掴めず、捉えた時には飛んでいくということも多くて、大変でした。

野鳥の愛くるしい姿にはとっても癒されます。なんとしてでも、その姿をカメラで撮りたい!

何回も失敗しながら、その一瞬を撮るべく粘り続けます。何分も粘ったのに、狙った場所にこないのは当たり前。

残念な気持ちと、次こそは!というワクワクする気持ちがもう病みつきです。だからこそ、いいショットが撮れた時の喜びはひとしおです。 -

難しいからこそ、同じ写真が撮れないからこそ、

野鳥撮影、めちゃくちゃ楽しい!!! -

少しずつ成長しているムラウチドットコムPhoto倶楽部が、今回、機動力抜群の小型・軽量カメラ OMSYSTEM OM-1と望遠ズームレンズをお借りして、まだ紅葉撮影が楽しめる2023年12月に野鳥撮影をしてきました。

久しぶりの野鳥撮影。どうか暖かい目でご覧くださいませ。 -

【撮影機材】

・OM-1 ボディー ミラーレス一眼カメラ

・M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 超望遠ズームレンズ

・M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II 超望遠ズームレンズ

・M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20 テレコンバーター

・M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 テレコンバーター

-

目 次

-

1. 野鳥撮影におすすめ望遠ズームレンズ比較

1-1. 望遠ズームレンズ3本の画角の違い

1-2. M.75-300mm F4.8-6.7 II とM.100-400mm F5.0-6.3レンズ比較

2. 野鳥撮影といえばプロキャプチャーモード

3. M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II 実写レビュー<

4. M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 実写レビュー

5. 野鳥撮影のマナーについて

6. まとめ

-

1. 野鳥撮影におすすめ望遠ズームレンズ比較

-

1-1. 望遠ズームレンズ3本の画角の違い

-

防塵・防滴性能に対応したコンパクトに持ち歩ける10.7倍の小型・軽量ズームレンズ『M.ZUIKO DIGITAL ED14-150mm F4.0-5.6 II』 と 野鳥やスポーツ撮影に最適!小型・軽量の超望遠ズームレンズ 『M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II』、200-800mm相当(35mm判換算)の撮影が手軽に楽しめる小型・軽量超望遠ズームレンズ『M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS』の3本のズームレンズを使って、レンズによる画角の違いを比較してみました。

-

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II |

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II |

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS |

|

|

|

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS +MC-14 テレコンバーターセット |

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS +MC-20 テレコンバーターセット |

||

|

|

-

野鳥撮影では、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II だと少し焦点距離が足らない気がします。

この3本のレンズをお借りしていたのですが、実際には、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIと、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS の2本しか野鳥撮影では使用しませんでした。

近寄れば逃げてしまう警戒心の強い野鳥。できるだけ遠い場所から撮影できる超望遠ズームレンズの方が撮影チャンスが増えてきます。

また、人が近づかない方が野鳥にもストレスをかけることはないので、焦点距離がある超望遠ズームレンズがおすすめです。

もちろん、この2本よりさらに高画質超望遠ズームレンズや最高画質単焦点レンズもありますので、ご紹介いたします。

-

最高画質単焦点レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当(35mm判換算)

-

超望遠600mm(35mm判換算)の手持ち撮影を実現する「5軸シンクロ手ぶれ補正」と防塵・防滴・耐低温性能が実現した圧倒的な機動性で、傑出した画質を実現する小型・軽量超望遠単焦点レンズです。

こちらのレンズ、さすが最高画質というだけあって、キレキレの解像感で、鳥の羽根の美しさを際立たせます。鳥の作例写真ではこちらのレンズで撮影した写真が多くなってしまいます。

最近、三脚禁止の場所も増えてきましたよね。そんな場所でも狙った瞬間をピシャっと捉える「5軸シンクロ手ぶれ補正」機能搭載、重量1270gの小型・軽量望遠レンズ。

これは野鳥撮影する方にかなりおすすめのレンズです。

-

高画質超望遠ズームレンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO/1000mm相当(35mm判換算)

-

超望遠1000mm相当(35mm判換算)での手持ち撮影を可能にする1.25倍テレコン内蔵フラッグシップ超望遠ズームレンズです。

大口径超望遠ズームながら小型軽量化を実現。ミラーレス一眼カメラ OM-1と組み合わせた際の重さは約2.6kgになります。

この焦点距離でこの軽さ!究極の超望遠性能を追求して開発されたハイスペックなPROレンズですので、お値段も高額になりますが、思わず納得してしまいます。 -

※こちらの商品は受注生産になります。

納期にはお時間を頂戴しております。あらかじめご了承ください。

-

1-2. M.75-300mm F4.8-6.7 II とM.100-400mm F5.0-6.3レンズ比較

-

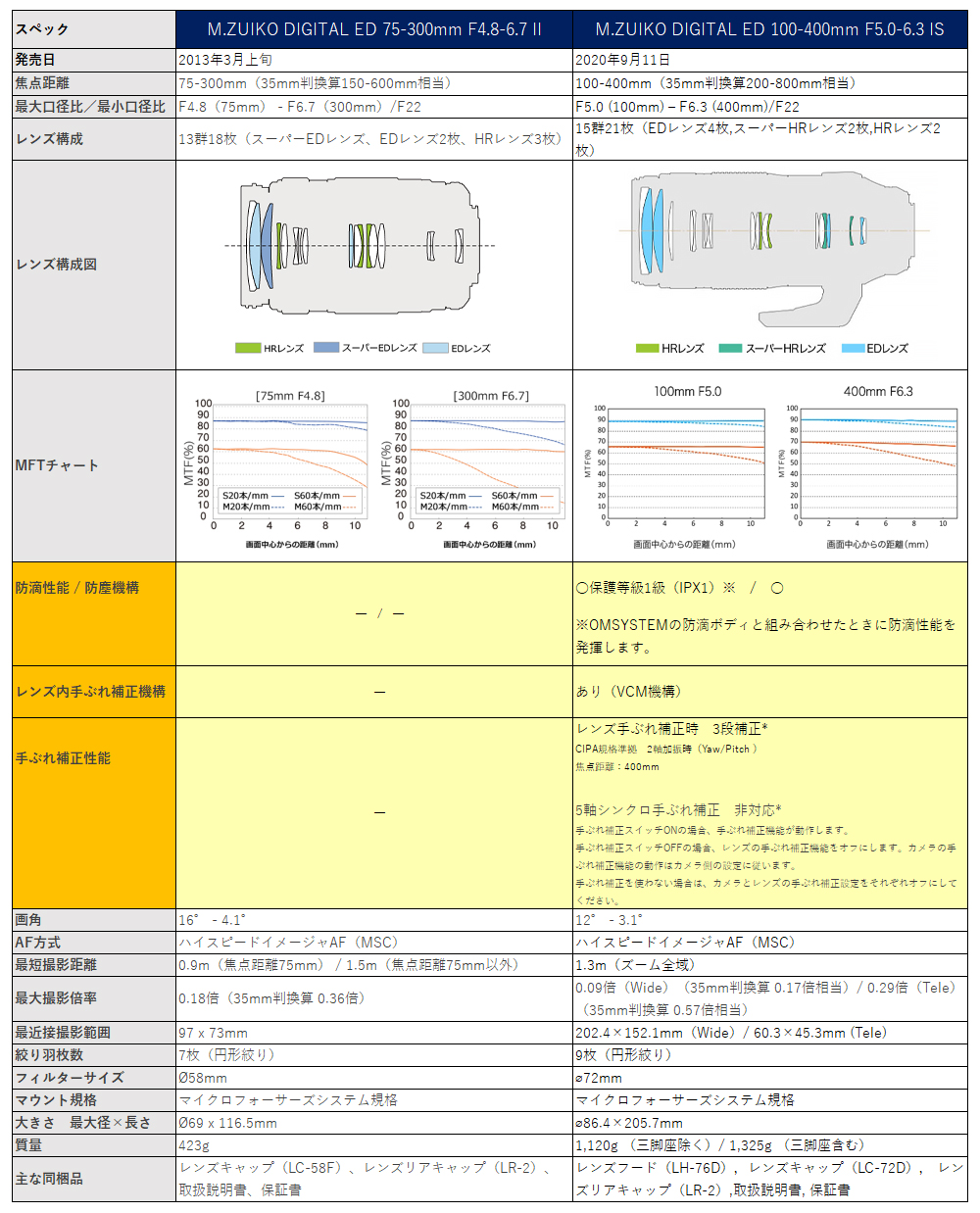

野鳥撮影におすすめのレンズとして、『M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II』と『M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS』の2本をご紹介しましたが、この2本の望遠ズームレンズ、一体どのくらい違うのでしょうか?

2本のレンズで1日野鳥撮影に出かけてきたので、ぜひご覧ください。どんな鳥さん達に会えるのかワクワクします。

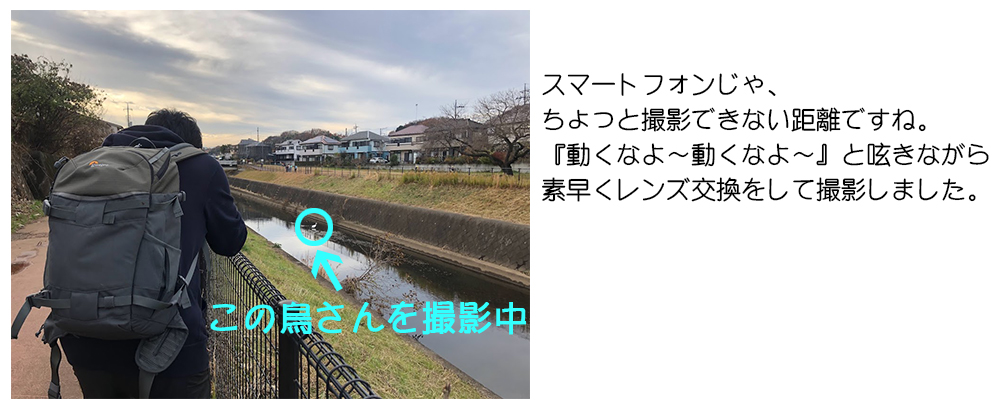

『あ!あそこに鳥がいますよ。』

『どこどこ?』

『ほら、あそこ!!』

そんな会話をしながら、ほぼ同じ場所から撮影しています。 -

-

-

『あ、あそこに何かいるね・・・』

公園の池の中央にある浮島に小さな生き物が動いています。たまに羽ばたく様子から鳥のようです。

肉眼では何がいるのかわからないくらいかなり遠い場所です。

『あ、ほんとだ!ツグミと・・・シメですかね?』

超望遠ズームレンズだからこそ見えた世界。小鳥たちが水浴びをしたり、水を飲みに来ていました。

全く人が立ち入らない場所だからこそ、野鳥の自然な愛らしい様子を捉えることができました。

一体、何羽いるかわかりますか? -

-

-

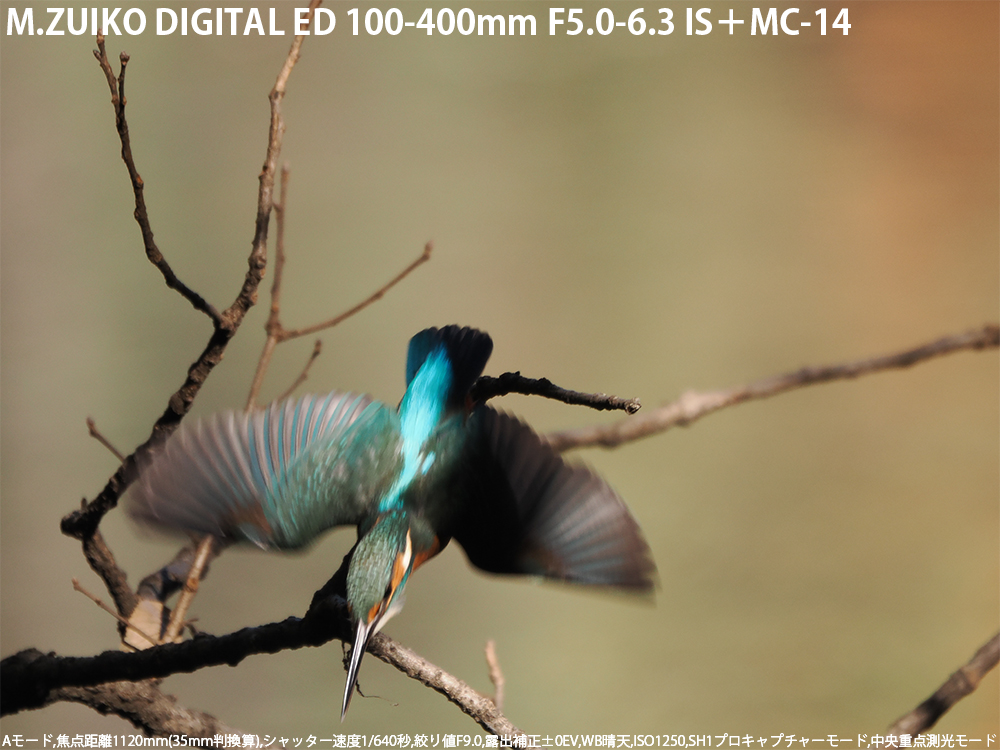

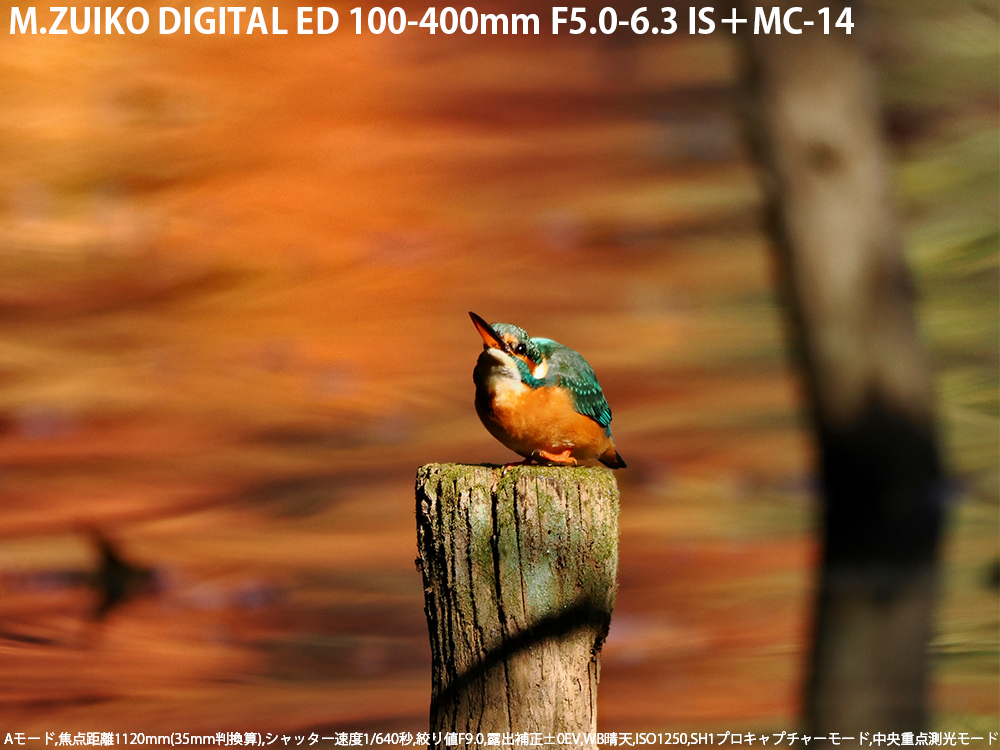

『ピピピピピ・・・』

金属音のような甲高い声が聞こえてきました。

『カワセミが入りましたよ!』

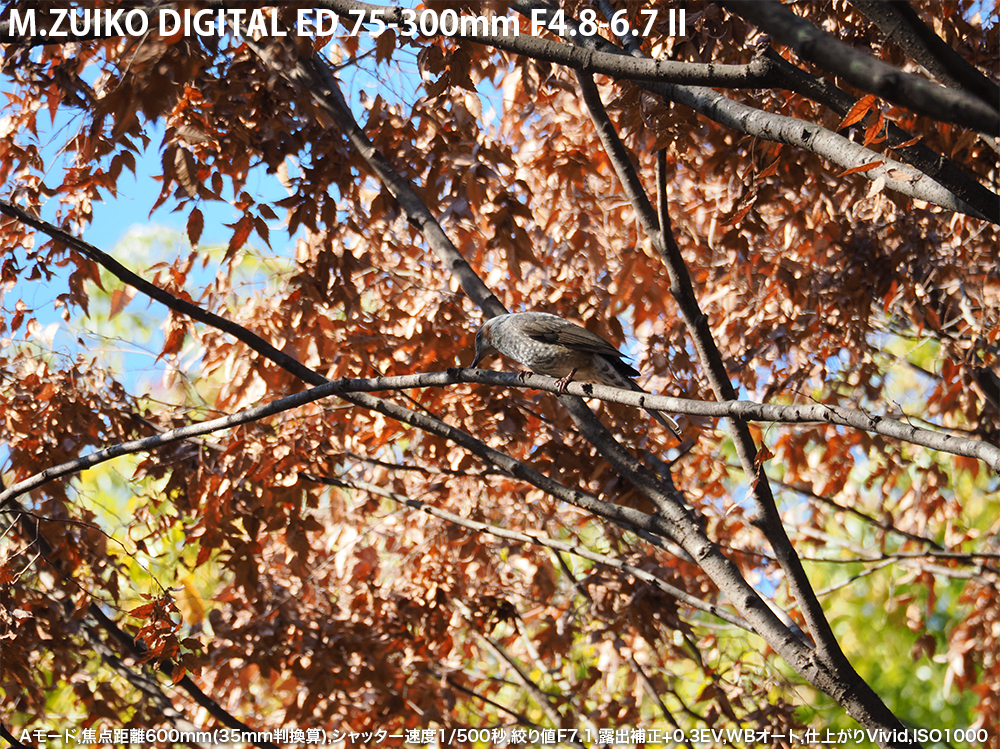

ちょうど近くの枝にカワセミが止まってくれました。

近いけど、ちょっと影が入っちゃうな・・・と思いながら狙い続けます。 -

-

-

かなり長く粘って羽ばたく瞬間を狙っていたのですが・・・残念ながら失敗(TT) -

-

-

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIはタイミングが合わず・・・・羽根を広げているのはコレだけであとは閉じていました(TT)

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISは、シャッタースピードが遅かったので被写体ブレを起こしてしまいました。

使用するレンズや撮影状況にもよりますが、飛翔するカワセミを撮影する時にはシャッタースピード 1/3200秒〜1/4000秒くらいがいいかもしれません。 -

-

-

うるうるの瞳、か、可愛い〜〜(//▽//)!!

この日は、残念ながらピシャっとした飛翔のカワセミ、ダイブするカワセミを捉えることができずに終わりました。。残念(TT)

簡単には撮らせてくれない・・・そこがまた野鳥撮影の面白さでもあります。

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II で野鳥撮影していたのですが、思ったより綺麗に撮れました。

レンズ本体の重さは423g。ミラーレスカメラ OM-1 と合わせて約1kg。この軽さで野鳥撮影を楽しめるなんて、このレンズかなりいいかも!って思ったんですけど・・・ご覧の通り、あとちょっと焦点距離が足らないのです。

正直、隣でM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISで楽しそうに撮影しているのを横目に、遠すぎて撮影を諦める場面が何回もありました。

遠いなら近寄ればいいんだ!と思ってそーっと野鳥に接近を試みるも、野鳥たちは警戒心が強いので気配を感じてすぐ飛んでいきます。

もちろん高い木の上や遠い場所など諦めざるを得ません。

今回、同じ状況下で2つの写真を見比べてみると、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS の方が明らかに野鳥撮影に向いていることに気付かされました。

焦点距離以外でも2つのレンズの違いが気になったので、それぞれスペックを調べてみましたよ。

-

レンズスペック比較

-

-

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II はレンズ内手ぶれ補正機能がなかったんですね。全く気づかなかった。。。

600mm(35mm判換算)という超望遠でも手ぶれが気にならなかったのは、このレンズが小型・軽量だったのと、強力なボディー内手ぶれ補正搭載のデジタル一眼カメラ OM SYSTEM OM-1のおかげかもしれません。

『今までのレンズでも十分綺麗に撮れるようになったんですよ。』

と、OM SYSTEM OM-1発売当初、OMSYSTEMの社員さんにお聞きしていた通りだなと実感しました。 -

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISは、信頼性の高い「M.ZUIKO PRO」シリーズと同等の防塵・防滴性能を搭載しているので、天候に左右されずにあらゆるフィールドで使用できます。

また、800mm(35mm判換算)の超望遠でも安定した手持ち撮影ができるように望遠域で威力を発揮するレンズ内手ぶれ補正を搭載しているので、どのカメラボディーと組み合わせても、手ぶれを抑えた安定した撮影ができるのがとっても魅力的。 -

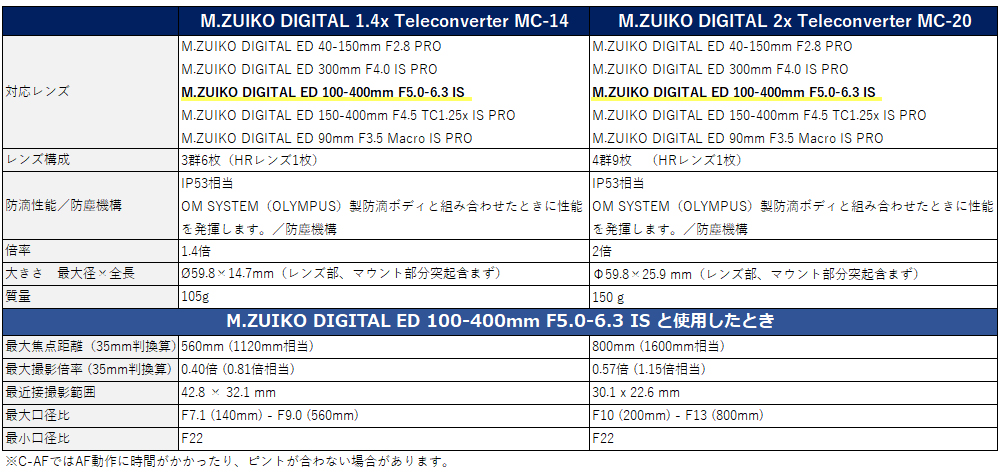

そして何より、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISはテレコンバーターレンズを装着できるんです。

そう、テレコンバーターレンズってどのレンズにも付けられると思ったら違ったんです。M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II は残念ながらテレコンバーター対応レンズではありませんでした。

撮影領域を1.4倍にするテレコンバーターM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14は、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISに装着すると、最大焦点距離1120mm(35mm判換算)、撮影領域を2倍にするテレコンバーターM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20は、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISに装着すると、なんと!最大焦点距離 1600mm(35mm判換算)になるんです。

ミラーレス一眼カメラ OM-1に、MC-20とM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISを装着すると、その重さはカメラ本体600g+レンズ(三脚座除く)1120g+テレコンバーター150gで、トータル約1870g。(え?2kg未満なの?)

軽いですね〜!これなら体力の無い私も手持ち撮影ができそうです。

-

テレコンバーターレンズMC-20とMC-14のスペック比較

-

-

高倍率撮影を実現するテレコンバーターですが、その一方、絞り値は2EV下がり、M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS ではC-AFの場合、AF動作に時間がかかったり、たまにピントが合わない場合があるので、とにかく焦点距離!という方におすすめです。

5軸シンクロ手ぶれ補正があればまた違ったのかなあ・・・?と自分の腕の無さを棚に上げてつい欲張りになってしまう私です。すみません。

-

肉眼で見えない野鳥も超望遠ズームレンズなら捉えられる・・・

あなたはどちらのレンズがいいですか?

おまけでメタセコイアでも撮り比べ。 -

-

野鳥撮影の合間に撮影。午後になり、風も強かったんですがブレずに撮影できました。ちなみにM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 ISにMC-20を装着してもブレませんでしたよ。

野鳥撮影だけじゃなく、もちろんお花や風景撮影にもおすすめのレンズです。んーーー、どっちもキレイだから迷いますねぇ。 -

-

野鳥撮影におすすめのカメラ・レンズはこちら▼

-

OM-1 ボディー

ミラーレス一眼カメラ -

M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm

F5.0-6.3 IS -

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm

F4.8-6.7 II -

-