ミラーレスカメラOM SYSTEM OM-1 Mark II 実写レビュー!1/3ページ目

-

さらなる飛躍へ!ミラーレスカメラ OM SYSTEM OM-1 Mark II。

何がどう変わった?!前機種 OM SYSTEM OM-1との比較、実写レビュー -

2022年3月18日に発売され、『2022年日本の歴史的カメラ』など数々の賞を受賞してきたマイクロフォーサーズシステム規格準拠の小型・軽量ミラーレス一眼カメラ『OM SYSTEM OM-1』。

最大8段の5軸手ぶれ補正搭載で、三脚なしの手持ち撮影ができるので、野鳥撮影・風景撮影などいつも楽しませて頂きました。

あれから2年・・・OM SYSTEMのフラッグシップモデルとしてミラーレス一眼カメラ『OM SYSTEM OM-1 Mark II』が2024年1月30日に発表されました。

OM-1 Mark IIボディ、OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO IIレンズキット、OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PROレンズキットになります。

前機種の『OM SYSTEM OM-1』と比べて、果たしてどんな進化をしたのか?

今回は第一弾として、比較と実写レビューでさっくりご紹介いたします。

-

目 次

-

1. OM SYSTEM OM-1とOM SYSTEM OM-1 Mark II 比べてみた

1-1. 違いを探してみよう!外観比較

1-2. フロントダイヤル・リアダイヤルにご注目

1-3. OM SYSTEM OM-1と OM-1 Mark IIスペック比較

2. OM-1 Mark II 4つの主な特長

2-1. さらに進化したAI被写体認識AF

2-2. 狙った瞬間を見逃さないAF性能の進化

2-3. 欲しかったライブGNDで風景写真も思いのままに

2-4. 使いやすくなった操作性能

3. 野鳥撮影におすすめ驚異の超望遠ズームレンズ

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS

4. GALLERY・まとめ

-

1. OM SYSTEM OM-1とOM SYSTEM OM-1 Mark II 比べてみた

-

早速、OM-1とOM-1 Mark IIの外観比較をしてみたいと思います。

パッと見たところ、大きな変化は正直ありません。間違い探し状態です。

困惑していたところ、大きな発見をしましたよ! -

1-1. 違いを探してみよう!外観比較

-

-

皆様、お気づきいただけたでしょう?OM-1とOM-1 Mark IIとの違いを。

そうです!ロゴが『OLYMPUS』から『OM SYSTEM』へ変更になりました。ちなみに言われて気づく私です。

それくらい違和感ないロゴ変更。見てください!こだわりの軍艦部分のカーブはそのままで、『OM SYSTEM』のロゴがしっかり馴染んでますよ。 -

-

そして、右下には『OM-1 Mark II』の『II』がしっかり刻まれています。 -

-

1-2. フロントダイヤル・リアダイヤルにご注目

-

じつは・・・触った人だけがすぐわかる!大きな変更点がもう1つあります。

それは、『ダイヤル』の素材なんです。触った感触がかなり良くなりました。

OM-1の時はツルツルした素材だったのですが、OM-1 Mark IIは、指がかりが良くなるよう表面にエラストマー加工を施しているそうです。

ゴムみたいな触り心地で、これだけで欲しい!という人もいるくらいだとか・・・確かに指の引っ掛かりがよくなって安定感が増した気がします。 -

-

実際に触ってその差を体感して欲しいのですが、難しいという方のために拡大してみました。

なんとなく材質感が伝わりますでしょうか? -

-

OM-1と同じ入出力端子で、ダブルSDカードスロット採用になります。

OM-1と同じ バッテリー大容量リチウムイオン充電池 BLX-1 採用ですが、OM-1 Mark IIは撮影可能コマ数が約520枚から約500枚に削減されました。

撮影環境や撮影方法にもよりますが、寒い日にプロキャプチャーSH2設定でプロキャプチャーを多用した場合、4時間くらいでほぼバッテリー1個使いきりました。

もう1本予備バッテリーがあるか、モバイルバッテリーがあると安心かもしれませんね。

-

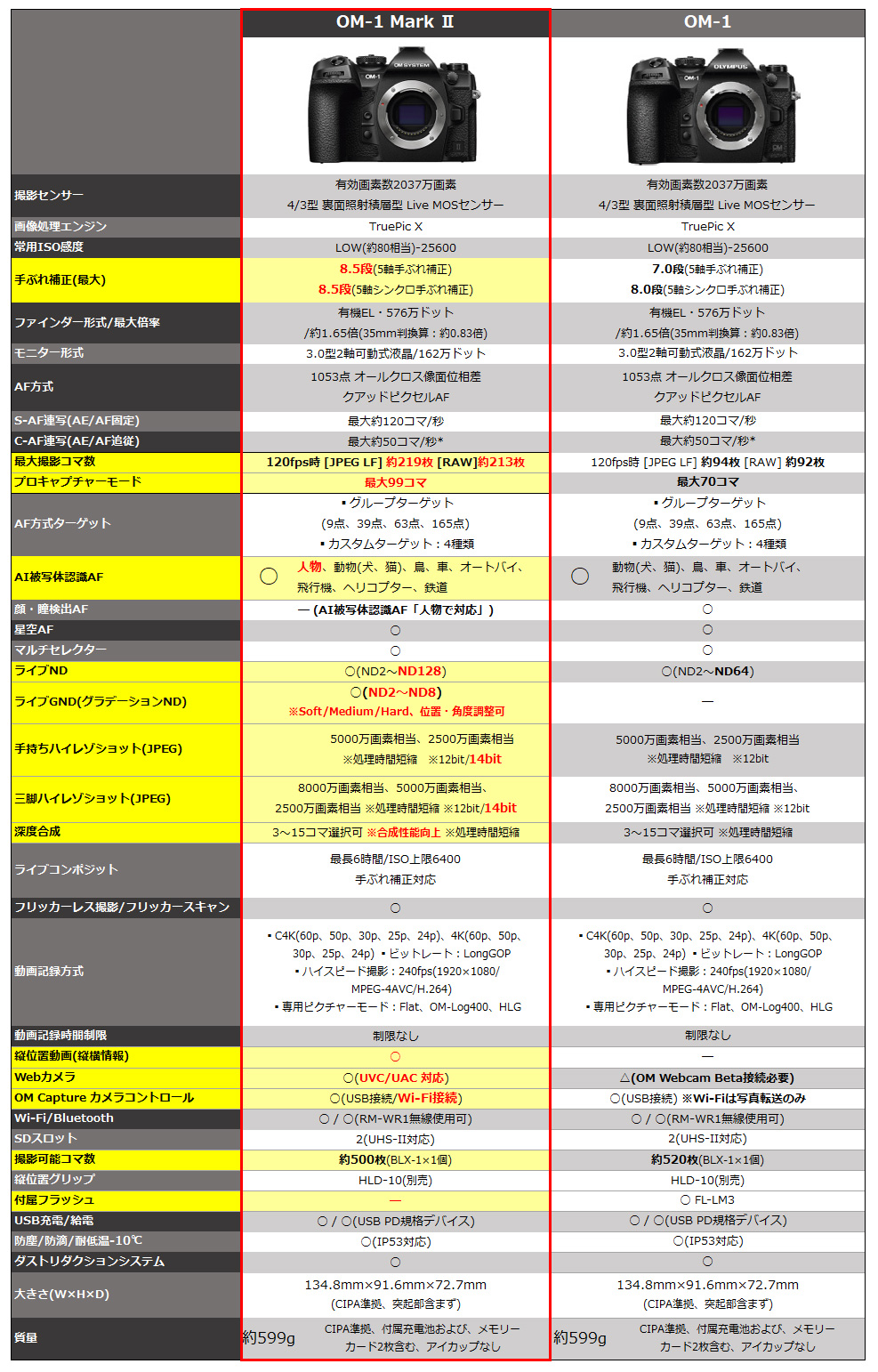

1-3. OM SYSTEM OM-1と OM-1 Mark IIスペック比較

-

外観はほぼ同じだったOM-1 とOM-1 Mark IIですが、スペックはどのくらい進化しているのでしょうか?

変更されている箇所を黄色に、OM-1から進化している箇所を赤太字に表記しています。 -

-

※OM-1 Mark II/OM-1 静音連写 SH2 50コマ設定時の使用可能なレンズは限定されます。

※最新の対応レンズにつきましてはメーカーサイト『SH2 50コマ/秒 対応レンズ』でご確認ください。 -

USB ビデオクラス、オーディオクラスに対応、PC と接続することで WEB カメラとしても使用可能になりました。

また、SNS などに便利な縦位置動画にも対応しています。

そして、今回、進化した注目の特長は次の通りです。

1. メモリー増設により連続撮影可能枚数が大幅アップ、高速撮影能力が向上

2. 「AI 被写体認識 AF」がさらに進化、新たに人物認識に対応

3. ハーフ ND フィルターの効果を GND 段数、タイプを確認しながら操れる世界初「ライブ GND」

4. 写真上級者に応える操作性

これらの特長について、次のページでもう少しだけ詳しくご紹介いたします。

-

野鳥撮影や風景撮影におすすめ!

ミラーレスカメラ OM SYSTEM OM-1 Mark II はこちら▼ -

OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディー

ミラーレス一眼カメラ -

OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II キット

-

OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO キット